外国との物流の多くを支えているのは船です。特に四方を海に囲まれた日本では石油や液化天然ガス、食料など現代文明の基盤を支えるも大半が船により輸送されてきます。この物流に欠かせない船について、実はコンクリートで作るられたものがあるのはご存知でしょうか。

船というと大昔は丸太船というものがあり、以降は水に浮く植物を編んだものなのいくつかあり、工業が発達するにつれ金属、プラスチック、ビニールなど大きさや利用方法を問わず様々な素材が使われてきました。

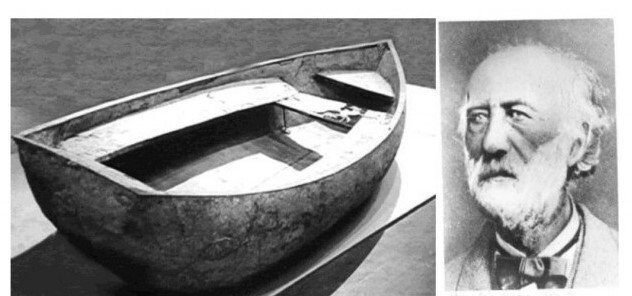

しかしその中に陸上で利用されることが多いコンクリートでルクラれた船が1850年代にはじめで製造されていました。

Бетонные корабли: как их строили и почему они не тонули

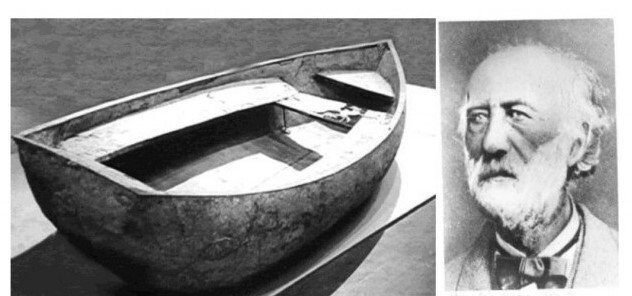

その人物はフランル人のジャン=ルイ・ランボという発明家です。彼は鉄筋コンクリートを発明しておりこの構造を利用して水に浮く船をつくりました。これが世界で初めてコンクリートで作られた船とされており、1855には国際的な船の展示会に発表し造船業者を驚かせていたといいます。

当時、軍事分野ではより大きい船が必要だったものの、工業用の鋼が慢性的に不足しており木材も不足。また蒸気機関を乗せるとこれに耐えられないことが分かり、鉄筋コンクリートで作られた船が積極的に製造されるようになったとのこと。

1919年までに、イタリア、ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマーク、ドイツだけで1,000隻以上のコンクリート船が建造されました。しかし、第一次世界大戦が終わるころには次第に製造されなくなりソ連では、特に第二次世界大戦後まで積極的に造船されていたそうです。

しかしその中に陸上で利用されることが多いコンクリートでルクラれた船が1850年代にはじめで製造されていました。

Бетонные корабли: как их строили и почему они не тонули

その人物はフランル人のジャン=ルイ・ランボという発明家です。彼は鉄筋コンクリートを発明しておりこの構造を利用して水に浮く船をつくりました。これが世界で初めてコンクリートで作られた船とされており、1855には国際的な船の展示会に発表し造船業者を驚かせていたといいます。

当時、軍事分野ではより大きい船が必要だったものの、工業用の鋼が慢性的に不足しており木材も不足。また蒸気機関を乗せるとこれに耐えられないことが分かり、鉄筋コンクリートで作られた船が積極的に製造されるようになったとのこと。

1919年までに、イタリア、ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマーク、ドイツだけで1,000隻以上のコンクリート船が建造されました。しかし、第一次世界大戦が終わるころには次第に製造されなくなりソ連では、特に第二次世界大戦後まで積極的に造船されていたそうです。

コンクリート船のメリットにtういては動的荷重に対して非常に耐性がありました。たとえば、試験で100kgのダイナマイトが船体の近くに設置し爆発したものの船体は無傷のままでした。当然、一般的な金属や木材を使った船ではそうはなりません。

そして、金属や木材を使うより安く、さらに簡単に作ることができました。そして耐久性もあり他に耐火性、不燃性、金属のように海水で錆びたり、石油製品などの他の物質で劣化したりすることはありません。またソ連では流氷に対しても強く、鋼鉄製よりも耐性が強かったとのこと。

ただコンクリート製となると重量が大きく、動かすにしても同じ規模の鋼鉄製の船より多くの燃料を消費することになります。そのため、安価に製造できたとしても運用コストが高くつくという欠点がありました。

それでも例えば穴が開けばモルタルで修理できたり船倉には結露が生じにくいこと、重量があるため揺れにくいなどの利点もありました。現在コンクリート製の船というのは新たに建造されてはいないとのことですが、ごく一部が利用されているだけでその殆どが放棄された船とのことです。

そして、金属や木材を使うより安く、さらに簡単に作ることができました。そして耐久性もあり他に耐火性、不燃性、金属のように海水で錆びたり、石油製品などの他の物質で劣化したりすることはありません。またソ連では流氷に対しても強く、鋼鉄製よりも耐性が強かったとのこと。

ただコンクリート製となると重量が大きく、動かすにしても同じ規模の鋼鉄製の船より多くの燃料を消費することになります。そのため、安価に製造できたとしても運用コストが高くつくという欠点がありました。

それでも例えば穴が開けばモルタルで修理できたり船倉には結露が生じにくいこと、重量があるため揺れにくいなどの利点もありました。現在コンクリート製の船というのは新たに建造されてはいないとのことですが、ごく一部が利用されているだけでその殆どが放棄された船とのことです。